Entre marzo y octubre de 2023, en plena democracia chilena bajo el gobierno de Gabriel Boric Font, CODELCO —la supuesta “joya de la corona” estatal— ejecutó una operación de vigilancia encubierta contra un dirigente sindical.

Investigador Recaredo Gálvez por sindicatos: “La negociación ramal es clave para cambiar distribución de riqueza en Chile”

Por: Gino Stock | 24.03.2025 El investigador de Fundación SOL, Recaredo Gálvez, analizó los tres años del gobierno de Boric en materia laboral, destacando la urgencia de fortalecer el sindicalismo chileno. Criticó la fragmentación sindical y abogó por una negociación colectiva a nivel de rama económica. La fragmentación sindical, la implementación de las 40 horas laborales y la necesidad de una negociación ramal fueron los principales temas analizados por el investigador Recaredo Gálvez de Fundación SOL al evaluar los tres años del gobierno de Gabriel Boric en materia laboral. En entrevista en El Desconcierto, Gálvez explicó la actual situación del trabajo en Chile, comenzando por mencionar la huelga que mantienen trabajadores de Starbucks, la cual refleja problemas estructurales en las condiciones laborales del país.“Hay un proceso de negociación en el cual se ha transmitido un eslogan por parte del sindicato muy claro que evidencia esta situación, y es que el sueldo que ellos reciben en una hora de trabajo es menos de lo que vale un café”, señaló el investigador. El experto describió el panorama sindical chileno como altamente atomizado, con más de 11.000 organizaciones sindicales donde más de la mitad tienen 50 o menos socios. “No estamos frente a un sindicalismo que logre estar cohesionado, y mucho de eso tiene que ver con estas condiciones estructurales”, explicó. Según Gálvez, esta fragmentación es resultado directo del Plan Laboral implementado durante la dictadura, que limitó la negociación colectiva al nivel de empresa. Esta atomización, sumada a la hiperregulación de la huelga, ha debilitado significativamente el poder negociador de los trabajadores frente a los empleadores. “La huelga está hiperregulada. En el Código del Trabajo uno puede observar cómo existen plazos para cada uno de los procesos de la negociación colectiva”, afirmó el investigador, quien además señaló que esto permite a los empleadores planificar y minimizar el impacto de estas medidas. En cuanto a la distribución de la riqueza, Gálvez enfatizó la necesidad de analizar “quién crece cuando Chile crece“. De acuerdo con datos presentados por Fundación SOL, los grandes grupos económicos, particularmente el grupo Luksic, han experimentado un crecimiento sustancial en su riqueza. “La familia Luksic logra empinarse en términos de su riqueza desde el 2020 en adelante. Logra un crecimiento que pasa, por ejemplo, en el 2020, de los 10,8 mil millones a los 25,7 mil millones”, destacó. Respecto a las reformas laborales implementadas durante el actual gobierno, el investigador analizó críticamente la ley de 40 horas. Según explicó, sin el fortalecimiento previo de las organizaciones sindicales, como por ejemplo mediante la negociación ramal, la implementación de esta medida ha permitido que en muchos casos sean los empleadores quienes impongan las condiciones. “Lo que han hecho empresas grandes es achicar, más bien dicho, adherir dentro de esa franja horaria, 12 minutos diarios para la hora de colación y con eso distribuyen y van cumpliendo con lo que tiene que ver con la rebaja de horas”, ejemplificó Gálvez. El investigador hizo una clara distinción entre la negociación ramal y la negociación multinivel que propone el gobierno. “Una negociación ramal incluye a trabajadores de un sector económico en general y empleadores de ese sector económico. En cambio, cuando hablamos de negociación multinivel, nos quedamos en ir un poco más allá de la propia empresa”, aclaró. Para Gálvez, la propuesta de negociación ramal no busca que el Estado imponga condiciones, sino que exista un espacio donde “haya una posibilidad de que en términos de la riqueza acumulada exista realmente una distribución que sea cada vez más justa”. En relación a cómo estas reformas afectarían a las pequeñas y medianas empresas, el experto desmintió que la negociación ramal perjudique a este sector. Por el contrario, explicó que “lo que ocurriría sería que estaríamos viendo cómo es que se sintonizan los distintos niveles dentro de la economía, cómo es que realmente van existiendo cadenas que son más justas”. Al hacer un balance de estos tres años de gobierno, Gálvez destacó que la reforma de negociación multinivel, anunciada hace tiempo, “pasó a un segundo o tercer orden cuando se estaba discutiendo la reforma de pensiones”. Según el investigador, esto refleja cómo las reformas estructurales en materia laboral siguen sin ser prioritarias. “Probablemente, como síntesis, es importante mirar de una buena vez reformas que no estén orientadas a mantener el status quo en términos del poder sindical, sino que estén orientadas a que ese poder se pueda desarrollar”, concluyó. Finalmente, el investigador anunció la apertura del tercer ciclo de la escuela sindical Valentina Doniez de Fundación SOL, dirigida a miembros de organizaciones sindicales. “Es una escuela solo para sindicatos y miembros de organizaciones sindicales, y ahí desarrollamos esos insumos durante ocho clases bien intensas, bien dialogadas”, explicó Gálvez, invitando a los interesados a inscribirse antes del cierre de marzo. Fuente: https://eldesconcierto.cl/2025/03/24/investigador-recaredo-galvez-por-sindicatos-la-negociacion-ramal-es-clave-para-cambiar-distribucion-de-riqueza-en-chile#google_vignette

Mineros de papel: Quiénes son los 20 mayores dueños de concesiones mineras

16.05.2011 Por Marcela Ramos Catherine Pastén está lejos de ser millonaria o profesional de la minería. Es dueña de casa, tiene 36 años y vive en una población de Copiapó. No registra bienes raíces a su nombre, pero es una gigante del rubro minero, de acuerdo al registro de propietarios de concesiones para exploración que publica el Sernageomin. Catherine tiene 180 mil hectáreas inscritas a su nombre. Una superficie equivalente a la ciudad de La Serena. Un poco más abajo figura Roberto Torres, un dibujante técnico de la Cuarta Región cuyas 110 mil hectáreas lo ubican en el lugar 20 del ranking, justo detrás de la Compañía Doña Inés de Collahuasi, que en 2010 obtuvo utilidades por US$2.040 millones. Sólo 20 nombres se reparten 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada de Chile. Junto a la estatal Codelco, aparecen Soquimich, cuyo controlador principal es Julio Ponce Lerou; la Compañía Minera del Pacífico, del grupo CAP (De Andraca-Von Appen); Antofagasta Minerals (Grupo Luksic) y las multinacionales BHP, AngloAmerican y Barrick. Una nómina en la que también figura Catherine Pastén, Roberto Torres, Pablo Mir y María Teresa Cañas Pinochet, entre otros. La nómina no hace más que confirmar que el mercado de la minería en Chile, al igual que el de las Isapres, farmacias, AFP y el retail, está concentrado en pocas manos. Un ranking cuyos titulares no varían. Pero sí esconde sorpresas. CIPER investigó y descubrió algunas de ellas. Julio Ponce Lerou En teoría, un titular de hectáreas de exploración minera busca vetas para en algún momento explotar un yacimiento. Para ello deberá hacer sondajes (como los que se ejecutaron para rescatar a los 33 mineros de la mina San José), y otros trabajos que fácilmente demandarán una inversión de un millón de dólares. Además, deberá pagar una patente anual por la concesión: $800 por hectárea para la exploración y $4.000 por hectárea para la explotación. En 2010, Catherine debió haber cancelado más de $145 millones en patentes por las 180.000 hectáreas de exploración que posee. Catherine no tenía ese dinero. Tampoco Roberto Torres. Pero las patentes se pagaron. La primera vez que CIPER contactó a Catherine Pastén, respondió al teléfono desde su casa en Copiapó. Afirmó que en realidad esas concesiones no eran de su propiedad, sino de la minera Kinross, la tercera productora mundial de oro: una compañía canadiense que en 2010 registró una utilidad neta de US$121,6 millones. “Yo solo firmé unos papeles, pero no me pagan”, dijo Catherine. Y lo justificó como una suerte de “paleteada” a dicha empresa. “No sé si puedo hablar de eso”, agregó. El abogado Andrés Verdugo, ex fiscal de Enami hasta mayo de 2003 y actual vicepresidente de Kinross en Chile, negó cualquier nexo con Catherine. “La gente de propiedad minera me reporta a mí y no conozco a ninguna Catherine Pastén. Ella no inscribe propiedad a nuestro nombre. Lo desmiento categóricamente”, señaló a CIPER. Tras hablar con Verdugo, llamamos nuevamente a Catherine. “No tengo nada que ver con ninguna empresa minera”, dijo. Lo cierto es que sí tiene un nexo con dicha empresa: su marido, Oscar Flores, trabaja en el área de propiedad minera de Kinross, en Copiapó. Así lo confirmaron a CIPER en la propia empresa. En cambio, sin reparos, Roberto Torres contó que la minera para la cual trabaja, la canadiense Polar Mining, por “una cuestión estratégica” le pidió que solicitara hectáreas de exploración a su nombre para luego traspasarlas a la compañía. -Es una estrategia para expandirnos sin tener problemas. Somos una empresa chica, y cuando una empresa pide propiedad minera, inmediatamente otros la rodean -explicó. EL MÁS RÁPIDO GANA Las mineras canadienses no son las únicas que acuden a personas naturales para inscribir propiedad minera. Entre 2007 y 2008, Carla Araya, abogada de Antofagasta Minerals, registró más de 200 mil hectáreas a su nombre. Y Jesús Rojas Patiño, abogado de la minera Pucobre (Grupo Hurtado, accionistas de Entel y del Consorcio Financiero), posee en la actualidad casi 170 mil hectáreas (número 10 del ranking de exploración). Carla Araya hoy está en Estados Unidos. Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, explicó a CIPER la lógica detrás del uso de terceros: -En esto tienes que ser rápido, porque el primero que pide una concesión tiene la preferencia para explotar. Habitualmente se solicita la propiedad a nombre de los abogados, y después se hace la transferencia a la compañía -aclaró. El problema es que frecuentemente los traspasos tardan mucho tiempo en concretarse. Según la información del Sernageomin, en los últimos tres años el abogado Jesús Rojas ha mantenido a su nombre cientos de miles de hectáreas mineras. También ocurre que la empresa cambia al funcionario que aparecía como titular. Así lo hizo Antofagasta Minerals. Cuando Carla Araya traspasó sus concesiones, surgió otro top en el ranking: el dibujante técnico Mario Araya, con poco más de 122 mil hectáreas, empleado de la misma empresa. Un abogado experto en derecho minero que pide reserva, señala: -Esto es un abuso del derecho. En los salmones, por ejemplo, para solicitar una concesión acuícola, si eres empresa, debes estar dotado del giro y además tienes un plazo para iniciar actividades. Si no lo haces, te las caducan, porque estás bloqueando un espacio que podrían ocupar otros. Pero también hay un tema tributario, porque a la señora o el señor X se le debe preguntar de dónde sacó el dinero para pagar sus patentes. Y si además luego le transfieren esa propiedad a la empresa, hay un precio, una transacción, y debiese haber un pago tributario de por medio. Esto revela una vez más que en la minería el área tributaria es una caja negra. Tanto Catherine Pastén como Roberto Torres afirman que no recibieron pagos por prestar su nombre para estas inscripciones. En Impuestos Internos corroboran que el uso de personas naturales por las empresas para inscribir propiedad es una práctica del rubro. Y agregan: pero mientras no se produzca una renta con el traspaso de propiedad no

Un país africano podría cerrar un acuerdo minero con EE.UU.

Según FT, se trata del posible acceso de empresas estadounidenses a depósitos de litio, cobalto y coltán a cambio de inversiones en infraestructura y minas, con esfuerzos para poner fin a 30 años de conflicto en las regiones fronterizas con Ruanda. La República Democrática del Congo (RDC) podría concluir un acuerdo mineral con EE.UU. y un acuerdo de paz con Ruanda a finales del próximo mes, informa el domingo Financial Times, citando a fuentes. Dos personas familiarizadas con las negociaciones aseveraron que un acuerdo de inversión con EE.UU. y un acuerdo de paz por separado con Ruanda son posibles “para finales de junio”. Según el medio, funcionarios de RDC se muestran “optimistas” al respecto. Se trata del posible acceso de empresas estadounidenses a depósitos de litio, cobalto y coltán a cambio de inversiones en infraestructura y minas, con esfuerzos para poner fin a 30 años de conflicto en las regiones fronterizas con Ruanda, explica FT. La petrolera rusa Rosneft adquiere uno de los mayores yacimientos de tierras raras del mundo En este contexto, el ministro de minería del país africano, Kizito Pakabomba, declaró al FT que un acuerdo con EE.UU. ayudaría a diversificar sus “alianzas”. Además, podría sentar las bases para la cooperación entre Kinshasa y sus vecinos, como Ruanda, en la exportación y el procesamiento de metales, aclara el periódico. Sin embargo, como señal de las tensiones subyacentes a las conversaciones, funcionarios de la RDC declararon que no se podría considerar la participación de Ruanda en el comercio de minerales hasta que los rebeldes del grupo M23 no se retiren de la franja de territorio que han ocupado desde enero, y las tropas ruandesas, que supuestamente los apoyan, no regresen al otro lado de la frontera. En la misma línea, personas con conocimiento de las conversaciones afirmaron que Kigali veía las negociaciones como una oportunidad para legitimar el acceso a los recursos congoleños y atraer inversión estadounidense para expandir su propio procesamiento de metales. Pero antes de considerar esa posibilidad, Kinshasa quiere recuperar el control del territorio, incluidas las ciudades de Goma y Bukavu capturadas por el M23. “Nos resultaría muy difícil aceptarlo, sobre todo porque todavía hay tropas ruandesas en [RDC] y todavía hay tropas del M23 cometiendo abusos”, declaró un alto funcionario congoleño. Asimismo, una persona familiarizada con los diálogos indicó que el asesor principal del presidente de EE.UU. para África, Massad Boulos, había solicitado una nueva ronda de negociaciones en Washington la próxima semana para resolver algunas diferencias. A mediados de mayo, Boulos manifestó que les había entregado al presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y a su par ruandés, Paul Kagame, el primer borrador del acuerdo de paz. Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/551233-ft-pais-africano-acuerdo-minero-eeuu

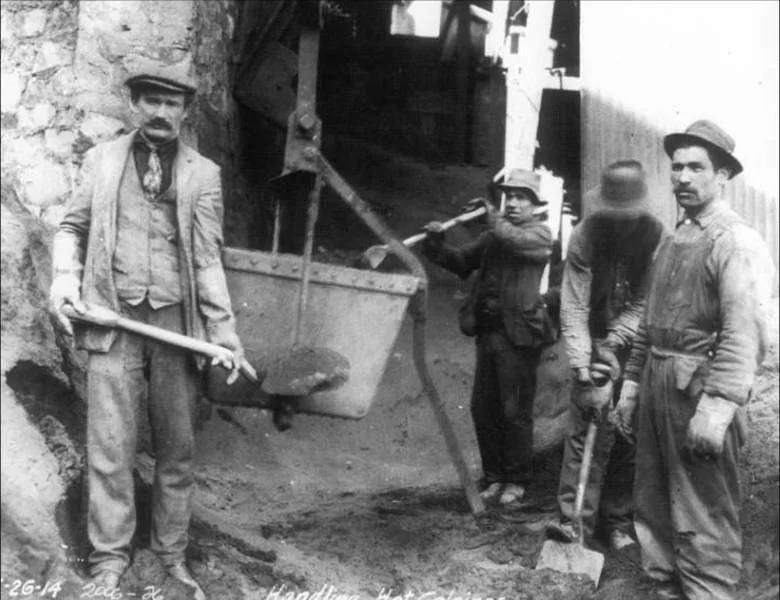

Notas para una lectura política de la película chilena Subterra de Marcelo Ferrari (2003)

Gastón Lillo 1Mi contribución para este número especial sobre “Cine y política” de la revista Cinémas d’Amérique latine es parte de un proyecto mayor que intenta explorar la manera en la que algunas películas producidas en los últimos años en América Latina, intervienen en las tensiones discursivas y políticas ocasionadas por la incorporación violenta y acelerada de la región a las formas más recientes de modernización que empezaron con las dictaduras militares y continuaron con las llamadas “transiciones democráticas”. Se trata de ver cómo las películas tematizan, cuestionan, adhieren u oponen abierta resistencia a las estrategias implementadas por el neoliberalismo y la mundialización que han terminado por penetrar en todos los ámbitos de la vida social en el continente. Más particularmente, mi interés es interrogar cuáles son las condiciones de posibilidad, en el campo del cine, de nuevas articulaciones de cine crítico, después de la disolución de los referentes políticos tradicionales y la transformación profunda de los marcos conceptuales desde donde se abordaban los hechos culturales y el análisis de los textos. 2Pasados los efectos que dejó la caída del proyecto socialista y sus formas discursivas totalizadoras que fueron puestas en cuestión junto con otros mitos de emancipación (el Progreso, el Desarrollo, etc…), una buena parte de los productos culturales latinoamericanos intentaron recomponer perspectivas críticas para no ceder ni al desencanto ni a la melancolía. Esta posición fue bien sintetizada a mediados de los años 1990 por Martín Hopenhayn de la siguiente manera: 3Desde los años 1980, una serie de películas da cuenta de estos propósitos manifestados por Hopenhayn. Ellas no están, sin embargo, exentas de contradicciones y paradojas que mis análisis de La frontera, Machuca, Amnesia, Un lugar en el mundo, La deuda interna, sólo para nombrar algunas argentinas y chilenas, intentan subrayar. 4Un elemento común que comparten algunas de estas películas, y más particularmente varias argentinas, es la focalización sobre los efectos de los mencionados procesos modernizadores en la “periferia interna”, esos lugares dentro del país alejados de los grandes centros urbanos en donde aún la modernidad clásica no ha acabado de llegar y ya los elementos de modernidad tardía (o postmodernidad) empiezan a instalarse. Es el caso, por ejemplo, de La deuda interna (Pereira, 1987), Un lugar en el mundo (Aristarain, 1992) e Historias mínimas (Sorín, 2001). Situando sus ficciones ya sea en el noroeste seco y pobre de Chorcán, provincia de Jujuy, como en La deuda interna, o en el ficticio Valle Bermejo a centenares de kilómetros de Buenos Aires de Un lugar en el mundo, o en el pueblo de Fitzroy en medio de la Patagonia de Historias mínimas, estos filmes activan una reflexión sobre las tácticas de supervivencia que desarrollan los sectores populares locales en el nuevo contexto del neoliberalismo transnacional2. Estas tácticas se manifiestan diversamente por repliegues nostálgicos, acomodamientos identitarios, transformación de subjetividades, y nuevas formas de hibridaciones culturales. 5El distanciamiento espacial donde se desarrollan permite a estas películas enfatizar, por una parte, el desfase entre la realidad nacional de los centros urbanos modernos y la de las localidades alejadas. Por otra parte, los espacios abiertos y poco poblados que se eligen como locus de sus tramas, son lugares apropiados para la imaginación utópica o nostálgica de un tiempo anterior que la distancia pareciera haber protegido de las contaminaciones del desarrollismo industrial y de las manipulaciones de las ideologías políticas. Se trata de una especie de repliegue en unos espacios en donde la modernización neoliberal no ha desarrollado aún sus aspectos más agresivos e insolentes. Es como si en estas películas, ante la imposibilidad de echar el tiempo atrás, la distancia espacial sirviera para imaginar una versión corregida del proyecto de modernidad liberal clásico subrayando los valores humanitarios y solidarios3. Marcelo Ferrari Agrandir Original (jpeg, 120k) 6En el caso de Subterra (Marcelo Ferrari, 2003), la película de mayor costo de producción en la historia del cine chileno, también estamos en un espacio periférico pero, a diferencia de las películas mencionadas, acá el referente temporal no es contemporáneo al contexto de producción de la película. Sin embargo, a pesar de no tematizar el presente, su matriz ideológica corresponde plenamente a la época actual desde la cual ofrece una lectura conciliadora de los inicios del capitalismo en el país. Se trata pues también de una versión corregida del proyecto de modernidad liberal que subraya los valores humanitarios y solidarios sobre las formas más violentas que cobró la puesta en marcha de los procesos modernizadores que aparecen romantizados en la película. 7La historia de Subterra ocurre a fines del siglo XIX y principios del XX, en la localidad sureña de Lota donde se encuentra lo que en ese entonces era la mina de carbón más grande del mundo. Se inspira de una manera bastante libre de la colección de cuentos de Baldomero Lillo, publicada en 1904, de donde también toma el título. La película cuenta básicamente la historia siguiente: en la mina de Lota hacia 1897 los mineros, por iniciativa del viejo Jonás, un anarquista inteligente y lúcido, tratan de organizar una mancomunal para mejorar las crueles condiciones de trabajo existentes (lugares inseguros donde frecuentemente se pierde la vida, arbitrariedades, trabajo mal pagado, jornadas inacabables, trabajo infantil, etc.). Uno de los dirigentes de la organización sindical es Fernando Gutiérrez, hombre fuerte y apuesto, mostrado al principio de la película como abandonado al alcohol por penas de amor y poco convencido de la utilidad de las reuniones clandestinas que organiza Jonás. Fernando es el antiguo enamorado de Virginia Prado, ahijada y protegida de los patrones, quienes la han mandado a estudiar a España. La película empieza con el regreso de la atractiva Virginia, motivado por la grave enfermedad de su madre que muere antes de su llegada. El regreso de Virginia coincide con el funeral de un minero muerto en un accidente en El chiflón del diablo –el sector más peligroso de la mina–, con lo cual se establece desde el íncipit uno de los principios de composición: la alternancia de secuencias entre el cómodo mundo de los patrones y el sacrificado mundo de los mineros. Por las cortinas del sulky que la conduce al palacete de sus padrinos, Virginia detiene su mirada

Video: Sinacin saluda lucha del pueblo panameño

Diputado Boris Barrera presentó proyecto que amplía el número de delegados sindicales por faena

SANTIAGO – El subjefe de la bancada PC, Boris Barrera, dio a conocer ante la asamblea del Sindicato Interempresa de la Construcción Industrial, SINACIN, un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y, de manera excepcional, extiende el fuero hasta el término de la obra. La moción, que ingresó esta semana a la cámara, busca hacerse cargo de la dificultad en la organización de los trabajadores que tienen en ejecución más de una faena en forma simultánea, cuestión que es bastante recurrente y que finalmente, va dependiendo de la voluntad del empleador para llegar a acuerdos, dejando sin la adecuada representación y defensa a las y los trabajadores, señala el texto. “Este proyecto tiene que ver con la elección de delegados sindicales y las dificultades que impone la ley que permite elegir delegados en una sola faena, aunque haya más de una por empresa” precisó el diputado Barrera. La moción, que surge de la necesidad planteada por los dirigentes de SINACIN, propone “que la elección de delegados sea por obra o faenas lo que permitiría el mejor manejo de las obras y, por tanto, daría paso a un mejor clima laboral”. Además, la iniciativa plantea “modificar para este efecto el sistema de fueros, estableciendo que dure, de manera excepcional para este tipo de delegados, hasta el momento de dar por terminada la obra y faena” El legislador indicó que la iniciativa podría ingresar la próxima semana a la comisión del trabajo y cuenta con el respaldo de todos los integrantes de oposición de esta instancia. También, valoró el trabajo en conjunto que permitió sacar adelante esta moción y mostró su disposición a seguir apoyando al movimiento sindical. Por su parte, el presidente del sindicato, Miguel Barrera, afirmó que el proyecto no solo apunta a elegir delegados por obra, sino que otro aspecto importante es terminar con la práctica de negociar el fuero sindical cada vez que se termina la faena. Fuente: https://www.larazon.cl/2021/08/05/diputado-boris-barrera-presento-proyecto-que-amplia-el-numero-de-delegados-sindicales-por-faena/

Mientras el precio del oro ronda niveles récords, una minera invierte US$ 113 millones en Chile para sacar más

La Compañía Minera Mantos de Oro, controlada por la norteamericana Kinross, busca extender la vida útil de sus faenas La Copia y Purén, ubicadas en la Región de Atacama. Los precios del oro están por las nubes. Hace solo un mes su cotización a nivel mundial alcanzó un récord de US$ 3.490 la onza y en estos días fluctúa en torno a los US$ 3.280. En ese contexto, la explotación del oro se hace crecientemente atractiva, más todavía para aquellos que ya cuentan con operaciones en marcha. Chile se encuentra dentro de los 20 mayores productores del mundo del metal precioso, pero en su mayoría se extrae como subproducto de la explotación de cobre. En el país se produjeron 37 mil kilos de oro en 2023, su mayor nivel desde 2019. Sin embargo, existen operaciones dedicadas específicamente a la producción de oro. Entre ellas se encuentran las faenas La Coipa y Purén, ubicadas en la Región de Atacama y que pertenecen a la Compañía Minera Mantos de Oro, controlada en un 100 % por la multinacional Kinross Gold, con sede central en Canadá. Bajo este escenario de mejores precios del metal, Mantos de Oro decidió extender la vida útil de estas operaciones, para lo cual inició la tramitación ambiental de este proyecto al presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a las autoridades correspondientes.https://d-33809843511441023180.ampproject.net/2505022142002/frame.html La iniciativa, que considera una inversión de US$ 113 millones, busca que estas minas amplíen sus faenas al menos en cinco años más. La Coipa y Purén se ubican a unos 160 kilómetros al noreste de la ciudad de Copiapó, a altitudes de 3.550 y 4.800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. “El proyecto tiene como objetivo dar continuidad operacional a faena La Coipa y a faena Purén, a través de la explotación de nuevas fases en los rajos Coipa Norte y Purén, cuyo mineral será beneficiado en la planta de procesos existente, localizada en faena La Coipa”, explicó el documento ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Según pretende la empresa, el rajo Coipa Norte debiera extraer mineral por un periodo de seis años más (considerando un año de prestripping -extracción de roca sin valor comercial que está sobre la reserva mineral- y cinco años de operación), con lo que espera extraer del orden de las 173.400 toneladas de mineral. En paralelo, la llamada “Fase IV” del rajo Purén operaría por un periodo de otros cinco años (un año de prestripping y cuatro de operación), con una extracción total de 86.200 toneladas, donde 68.600 toneladas corresponderían a material estéril y 17.700 toneladas a mineral. El proyecto considera la ampliación de los llamados botaderos o depósitos de estériles provenientes de ambos rajos. El mineral extraído será procesado por la planta situada en La Coipa, que está autorizada al tratamiento de 15 mil toneladas por día, durante un periodo de siete años. Los relaves generados serán depositados en la etapa 11 del depósito de relaves de la faena La Coipa, que cuenta con capacidad suficiente para almacenarlos. La vida útil total del proyecto, considerando su construcción, explotación y cierre, es de nueve años.https://e1d201b2c85ac4ed6e11e1e0a89b7694.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0 Además de la operación La Coipa, que incluye a la faena Purén, Kinross posee en Chile la mina de oro Maricunga y el depósito aurífero Lobo-Marte, ambos en plena cordillera de la Región de Atacama. En 2023, la compañía produjo 260.234 onzas de oro en Chile, todo proveniente de La Coipa. Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/mientras-el-precio-del-oro-ronda-niveles-records-una-minera-invierte-us-113-millones-en-chile-para-sacar-mas/?outputType=base-amp-type

Origen de la gran minería del cobre (1904-1930)

Al comenzar el siglo XX, la tradicional minería cuprífera nacional pasaba por un período de profunda decadencia, después de haber sido durante varias décadas el principal productor mundial del metal rojo. Por la misma época, sin embargo, la demanda mundial de cobre experimentaba un incremento espectacular, situación que había significado el paulatino agotamiento de las minas de alta ley, donde por cada tonelada extraída entre el 30 y el 60 por ciento era cobre, provocando preocupación en las grandes corporaciones cupríferas del mundo ante la falta de nuevos yacimientos para responder a la demanda. La solución al problema fue la explotación en gran escala de las grandes reservas mundiales de cobre porfírico, metal de baja ley, donde por cada tonelada de material extraído sólo entre el uno y el dos por ciento era cobre, situación que requirió una verdadera revolución tecnológica, tanto para la extracción del mineral como para su concentración y refinado, siendo asimismo necesaria la inversión de enormes capitales para poner en marcha su explotación cuprífera. De hecho, en las tres primeras década del siglo XX, entraron en explotación once yacimientos de cobre porfírico en el mundo -ocho en Estados Unidos y tres en Chile- llegando estos a producir el 40 por ciento de la producción mundial de cobre en 1929. Como nuestro país contaba con las mayores reservas mundiales de cobre porfírico, distribuidas a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Arica a Temuco, geólogos e ingenieros norteamericanos recorrieron el territorio en la búsqueda de yacimientos para explotarlos en gran escala, surgiendo el interés de las grandes corporaciones norteamericanas por los yacimientos de Chuquicamata y Potrerillos en el Norte Grande y de El Teniente en la zona central de Chile. De inmediato se organizaron en Estados Unidos empresas para explotar estos yacimientos, surgiendo la Braden Copper Company para explotar el mineral El Teniente en 1904, la Chile Exploration Company para explotar Chuquicamata en 1912 y la Andes Copper Mining para explotar Potrerillos en 1916. Estas empresas invirtieron millones de dólares para poner en marcha la explotación de los nuevos yacimientos cupríferos, denominados “gran minería del cobre”, logrando que a fines de la década del veinte su producción representara el 93 por ciento de la producción cuprífera nacional, lo que a su vez constituía el 16,7 por ciento de la producción mundial. Con ello Chile recuperaba el lugar que había ocupado a mediados del siglo XIX como uno de los principales productores mundiales de cobre. Las enormes utilidades que estas empresas generaban, los mínimos impuestos que pagaban, la autonomía de que gozaban los norteamericanos en estos yacimientos, provocaron un profundo malestar tanto en los sectores gremiales como la Sociedad Nacional de Minería y en sectores políticos de tendencia socialista, surgiendo un movimiento de rechazo que demandaría un aumento de impuestos y la nacionalización y estatización de los yacimientos, demandas que en las décadas siguientes llevarían a un sostenido aumento de los impuestos a las empresas de la “gran minería del cobre” y a su nacionalización en 1971.

Ruanda invade la República Democrática del Congo. Transnacionales y el imperialismo aplauden

Introducción El 20 de enero Trump asumió el cargo. El 26 del mismo mes Ruanda invadió y ocupó la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo. ¿Fue una coincidencia de fechas o una consecuencia del ascenso de Trump y las grandes tecnológicas? Esta invasión llevaba unos años madurando y ha dado un salto de calidad en los últimos días. Vemos al pueblo congoleño luchar y resistir por su soberanía, en medio de la creciente agresión imperialista sobre sus recursos nacionales. Una lucha que ha resultado ignominiosa porque el presidente Félix Tshisekedi prioriza las negociaciones en organizaciones internacionales en lugar de organizar la defensa de la soberanía. Por el contrario, cuando las masas incendiaron las embajadas de Francia, Ruanda, Bélgica y EE.UU. la policía se puso contra los manifestantes y al lado de los imperialistas. La República Democrática del Congo y Ruanda producen casi la mitad del coltán del mundo, del que se extraen el tantalio, el tungsteno y el estaño, también conocidos como 3T. Los 3T se utilizan ampliamente en equipos electrónicos, computadoras y teléfonos celulares, sistemas automotrices y aeronáuticos. No es correcto decir que la RD del Congo y Ruanda son grandes productores, porque en realidad el gran productor es la RD del Congo y su producción, contrabandeada a Ruanda, se envía de allí a grandes centros de consumo donde están instaladas importantes empresas transnacionales que utilizan el 3T como materia prima esencial. Hay datos que confirman que sólo 10% de los minerales exportados por Ruanda fueron extraídos dentro de ese país. El otro 90% restante corresponde a minerales contrabandeados desde la R.D. del Congo. En el siguiente gráfico podemos ver la ruta del contrabando y las grandes empresas involucradas. “Al rastrear las cadenas de suministro, identificamos empresas que probablemente obtuvieron minerales de contrabando y/o de conflicto, incluidas fundiciones e intermediarios en Hong Kong, Dubai, Tailandia, Kazajstán, Austria, Malasia y China. Descubrimos que estos minerales pueden acabar en productos de marcas internacionales como Apple, Intel, Samsung, Nokia, Motorola y Tesla”[1]. La ocupación de los dos principales Estados fronterizos La ocupación de la ciudad de Goma, capital de Kivu del Norte, fue realizada por tropas del M23 con sus 6.000 soldados, apoyados por las Fuerzas de Defensa de Ruanda, como se llama al ejército ruandés. El FDR tiene 4.000 soldados estacionados en la frontera. La ocupación de Goma está directamente relacionada con la región minera de Rubaya, que representa entre 20 y 30% de la producción mundial de coltán (con un alto contenido de columbita y tantalita). Cada semana ocho camiones cargados de coltán salen de Rubaya con destino a Ruanda; cada envío tiene un valor de 500.000 dólares. Por todos estos envíos, el M23 cobra un peaje, ganando 800.000 dólares mensuales. De esta manera, el contrabando de coltán y otros minerales está garantizado y es ejecutado por el M23 a cambio de los peajes. La complicidad del gobierno ruandés con el M23 es evidente, ya que estos minerales serán “lavados” en ese país y luego vendidos en el mercado internacional como si fueran ruandeses. El domingo 16 de febrero, las milicias del M23, con el apoyo de las Fuerzas de Defensa de Ruanda, avanzaron hacia el sur de la región y tomaron la ciudad de Bucavu, capital de Kivu del Sur. De esta manera, Ruanda ocupa y controla toda la franja fronteriza del Congo con Uganda, Burundi y Ruanda. China, la Unión Europea y EE.UU.: enfrentados entre sí y unidos en el robo de materias primas China está involucrada en el conflicto porque suministra drones al ejército congoleño y también a Uganda, que apoya al M23 y utiliza diversos tipos de armas suministrados por China. Durante el gobierno de Joseph Kabila (2001 a 2019) se negociaron acuerdos que garantizaron a las empresas chinas acceso ilimitado a fuentes de materias primas. Durante este período, Estados Unidos, por ejemplo, dio poca importancia al comercio con África y el Departamento de Estado autorizó la venta de tres empresas mineras de capital norteamericano a grupos chinos. La Unión Europea tiene un papel relevante en el conflicto, ya que firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) en febrero de 2024, que permite el acceso a los minerales ruandeses. El acuerdo, con 40 millones de euros concedidos a Ruanda a través del Fondo Europeo para la Paz (EPF) y más de 900 millones de euros a través del Global Gateway, son la respuesta de la UE a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China. Portavoces de la Comisión Europea indicaron que no hay intención de revocar el Memorando de Entendimiento, ya que este es un elemento esencial para lograr la llamada transición verde y digital. Estados Unidos, tras la llegada de Trump, vino con las grandes empresas tecnológicas (big techs) que necesitan de los 3T para sus empresas. Las negociaciones en torno al conflicto en Ucrania están relacionadas con los minerales ucranianos. Cuando se le preguntó sobre el conflicto en el Congo, Trump dijo: es un problema importante. Y nada más. Ruanda, el Estado agresor, tiene en la región un papel comparable al de Israel Ruanda es un país diminuto en comparación con la República Democrática del Congo. Tiene uno de los ejércitos mejor entrenados y equipados de toda África y, sin duda, ocupa el segundo lugar, después de Sudáfrica, en el África subsahariana. Las Fuerzas de Defensa de Ruanda son el segundo mayor proveedor de tropas militares para la ONU. Las empresas transnacionales de Cabo Delgado (Mozambique) los contrataron para defender sus instalaciones. En 2012, el M23 y las Fuerzas de Defensa de Ruanda invadieron Goma en Kivu del Norte y en poco tiempo fueron expulsados por las tropas congoleñas y de la ONU. En aquel momento hubo una gran repulsa internacional, pero doce años después, Ruanda ha ido ganando apoyo para la avanzada actual. Desde financiar equipos de baloncesto en la NBA y ganar visibilidad; estar acreditado para organizar una competición de Fórmula 1; pasando por el acuerdo con Inglaterra para recibir inmigrantes africanos; el suministro de soldados para